지난 주말 아내와 통영에 다녀왔다. 충무공 이순신 장군의 발자취와 세계적 음악가 윤이상 그리고 '토지'의 작가 박경리 선생의 생가가 있는 예술의 고향이기도 하지만 나에게는 잊지 못할 특별한 추억이 서린 곳이기도 하다.

내가 치과대학을 졸업하고 공중보건의사로 처음 발령받은 곳이 이곳 통영의 산양면 보건지소이다. 당시 무의촌 시골 보건지소에는 일반의와 치과의사 각 한 명씩 두 명의 공중보건의사가 배치되어 시골 주민들의 진료를 담당하였다. 지소에는 방 두 개에 거실 겸 부엌이 딸린 조그만 관사가 있었는데 그곳엔 이미 일반의 공중보건의사가 결혼해서 신혼살림을 하고 있었다. 엄연히 나도 방 하나를 차지할 권한이 있음에도 차마 입주를 할 수가 없어 인근에 하숙을 해야만 했다. 그러다 나도 그해 겨울 당시 여자친구였던 지금의 아내와 결혼을 하고 하숙을 하던 주택의 이층에 전세를 얻어 신혼집을 꾸렸다. 이렇게 통영은 치과의사로서의 첫 근무지이자 우리 부부가 신혼생활을 시작한 곳이다.

첫 출근을 하고 보니 치과 진료실엔 얼마나 진료를 안 했는지 고장 난 기계에 먼지만 수북했다. 이전 치과의사는 기계를 보건소에서 제때 고쳐 주지 않자 이를 핑계로 출근 도장을 찍고 나면 낚싯대와 기타를 들고 바람처럼 돌아다녔다고 한다. 나는 그런 한량 체질도 아닌데다가 무엇보다도 졸업한 후 치과의사로서 너무나 환자 진료에 목말랐기에 치과 진료실을 묵묵히 지켰다. 인근 섬 주민들은 진료를 한번 받으려면 어선을 타고 육지로 나와서 한 시간에 한 대씩 지나가는 시골 버스를 타야 보건지소에 도착할 수 있었다. 접수를 하고 나면 또 한참을 기다렸다가 고작 일이십분 치료를 받고는 다시 역순으로 돌아가는 반나절의 일정이었으므로 의사가 자리에 없다면 얼마나 허탈했을까. 그분들을 생각하면 자리를 비울 수가 없었다.

보건소에 맡기지 않고 내가 직접 A/S 센터에 수시로 전화를 했더니 일주일 만에 출장 수리를 받아 마침내 기계가 정상 작동되었다. 이제 보건지소에 가면 치과의사를 볼 수 있더라는 소문이 나서 어느덧 환자들로 붐비게 되었다.

한번은 시골 버스 운전기사님이 운행 도중 치과 진료를 받게 된 적이 있었다. 나는 조바심이 나 죽겠는데 정작 승객들은 아무도 불평을 하거나 재촉하는 사람이 없이 태평하게 기다려주는 게 아닌가. 시골 인심이 무척 인상 깊었다.

어떤 날은 환자분이 고맙다고 산채로 펄펄 뛰는 광어 한 마리를 주셔서 난감했는데 집에 가서 아내에게 주었더니 어린 새댁이 어쩔줄을 몰라하다가 회칼도 없이 무딘 부엌칼로 회를 뜨면서 엉엉 울던 추억에 지금도 미소가 절로 난다.

퇴근하고 오면 예쁜 아내가 차린 정성스러운 밥상을 받고 저녁 식사 후엔 아내와 손잡고 석양이 지는 바닷가 방파제를 거닐며 함께 노래를 불렀다. 처녀 때는 고상한 클래식 음악만 즐겨듣던 아내가 이때 나에게 트로트 뽕짝 노래를 참 많이도 배웠다.

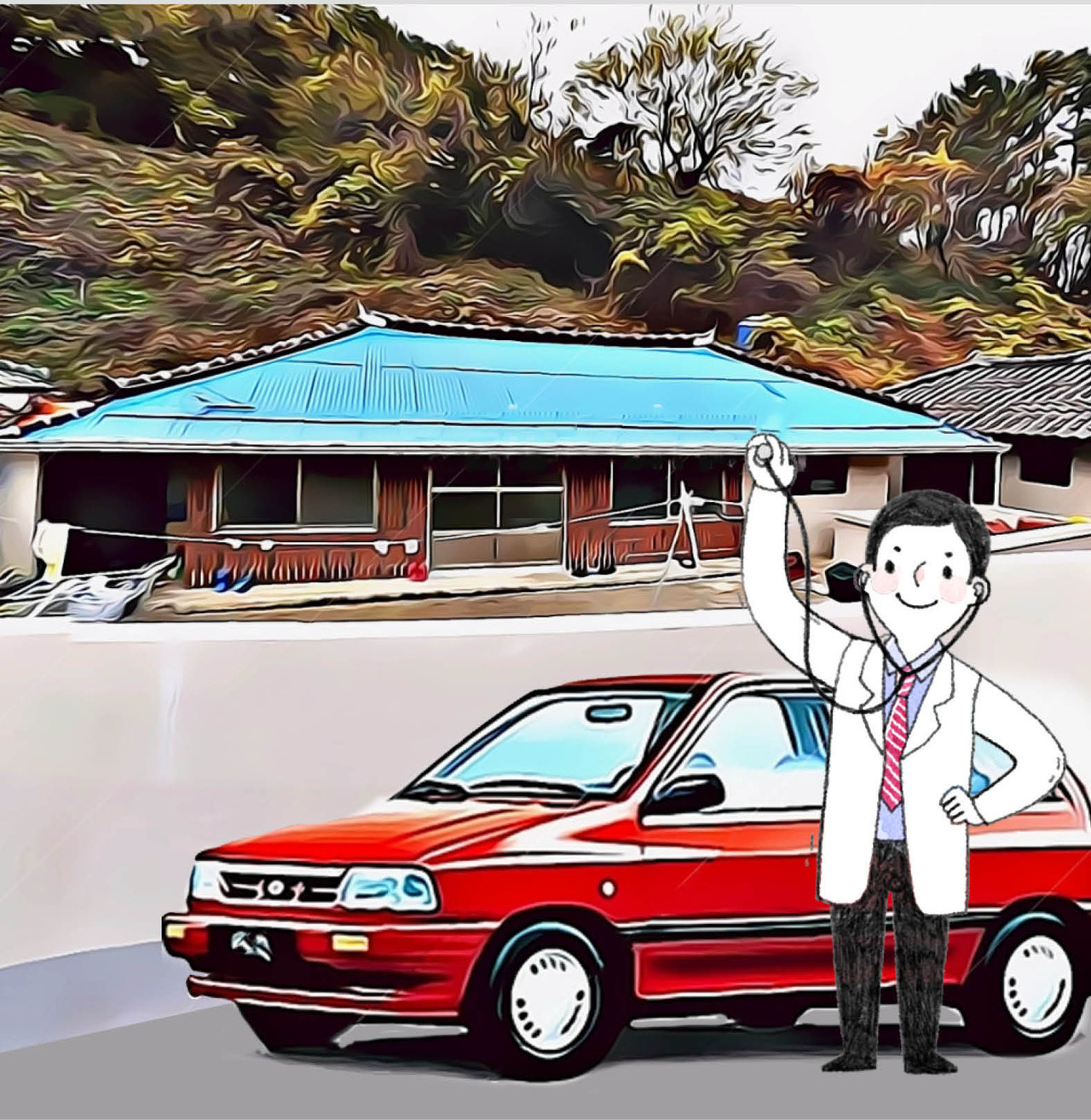

생애 첫차로 앙증맞은 빨간색 프라이드 승용차도 장만하여 그림 같은 풍경의 산양일주로에서 도로 연수를 하고 주말이면 예쁜 아내를 태워 방방곡곡으로 놀러 다녔다. 융자를 얻어 주택에서 인근 아파트로 이사도 하였는데 비록 13평짜리 작은 아파트였지만 산 중턱에 위치하여 앞에는 아기자기한 다도해의 풍경과 뒤로는 고라니가 뛰노는 울창한 산을 배경으로 한 전망 좋은 집이었다. 귀여운 나의 첫딸도 여기서 얻었다. 아이를 낳았어도 여전히 젊고 아름다웠던 아내는 빨간 옷에 다소 튀는 녹색 스타킹을 신고 아기는 내가 앞으로 업은 채 당시 아직은 보수적이던 시골 어른들의 눈길을 끌며 시내를 마냥 활보하고 다녔다. 그림같이 아름다운 곳에서 꿈같이 달콤한 신혼을 보냈기에 복무기간이 끝나고 치과 개원을 위해 아내의 고향인 울산으로 떠나 왔지만, 통영은 잊을 수 없는 추억을 간직한 채 마음속에 남아 있었다.

여러 해 전 우리 부부에게 심각한 위기가 온 적이 있었다. 그때 우린 처음으로 통영을 다시 찾았다. 서로 말없이 서먹하게 출발한 힘든 여행이었고 세월의 흐름만큼 통영도 많이 변해서 옛길을 찾아가기도 힘들었다. 근무하던 산양면 보건지소도 웬 카페로 변해버렸고 면사무소도 없어졌다. 하지만 놀랍게도 첫 신혼집이었던 주택과 전망 좋았던 그 아파트는 세월의 더께는 입었을지언정 그대로 아직 남아 있어 얼마나 반가웠는지 모른다. 옛날에 다녔던 작은 성당에서 미사도 드리고 고백성사도 보았다. 노래 부르며 걷던 노을 진 방파제를 다시 걸으며 우리는 서로를 부둥켜안고 화해의 눈물을 흘렸다. 그리도 예뻐하고 소중했던 내 사랑인데 왜 그리 아프게 했을까. 너무도 미안하고 후회스러웠다. 그렇게 통영은 그 후로도 우리 부부를 치유해주는 힐링의 장소가 되었다. 아내는 통영에만 가면 마음이 따뜻하고 편안해진다기에 매년은 아니라도 거의 이삼년에 한 번씩은 꼭 찾고 있다. 지난 주말 통영에서 들린 허름한 다찌집은 사방 벽이 손님들이 남긴 낙서로 빽빽했는데 나도 그 한구석에 '예전에 여기서 신혼생활을 시작했던 우리가 33년이 지난 오늘도 여전히 부부가 되어 다녀 가노라'고 적어놓았다. 나중에 그때 남긴 낙서가 남아 있을지 꼭 다시 찾아볼 생각이다. 단풍과 함께 깊어가는 가을 우리 부부는 그렇게 또 익어간다.