중국인에 대한 제노포비아

중국 우한에서 시작된 신종 코로나바이러스의 위세가 대단하다. 영화 <컨테이젼>과 <감기>가 묘사한 ‘판데믹’이 현실화할 수도 있다는 우려가 커지는 중이다. 바이러스에 대한 공포는 바이러스 자체보다 훨씬 더 강한 전염성을 갖는다. 공포는 증폭되는데 공포의 정체를 정확히 알 수 없으니 공포를 야기한 대상에게 비난이 집중된다. 그 대상은 바로 중국인이다.

중국인의 낮은 위생 관념과 야생 동물을 먹는 식습관뿐만 아니라 중국의 의료 시스템 전반이 비판의 도마 위에 올랐다. 중국인들이 자초한 전염병인데 왜 우리가 엉뚱하게 피해를 봐야 하냐는 불만이 최고조에 달했다. 출구를 찾지 못한 불만은 중국인에 대한 혐오, 즉 제노포비아가 광범위하게 퍼지는 결과를 낳았다.

이방인을 혐오하고 배척하는 것은 인류의 오래된 방어기제다. 율라 비스는 <면역에 관하여>에서 “외부자, 이민자, 팔다리가 없는 사람, 얼굴에 낙인이 찍힌 사람을 피하는 것 오래된 질병 예방 전술”이며 “질병은 우리가 타자로 정의한 자들이 만들어 내는 것이라는 오랜 믿음을 갖고 있다”고 설명했다. 그럼에도 불구하고 지금 중국인 혐오가 문제시되는 것은 혐오의 대상이 중국인을 넘어 아시아인 전체로 확대되고 있어서다.

혐오대상의 확장 - 동양인

최악의 상황에 대비해야 한다는 경고의 목소리가 높지만, 신종 코로나바이러스는 아직 중국의 테두리를 넘어 전 세계로 퍼진 상태가 아니다. 중국 당국이 확산 저지에 올인하고 있고 확진자가 발생한 국가뿐만 아니라 다른 국가도 방역에 총력을 기울이고 있기 때문이다. 한편 신종 바이러스는 국경을 넘지 않았더라도 혐오 바이러스는 이미 사람들의 의식 속에 깊숙이 침투해버렸다. 신종 바이러스의 발병과 확산은 한동안 잠복하고 있던 서구인의 중국인에 대한 혐오를 일깨웠다. 중국인과 다른 아시아인을 잘 구별하지 않는 게으름이 더해지면서 혐오는 중국인처럼 생긴 모든 아시아인을 향하고 있다.

현재 4명의 확진자가 발생한 ‘똘레랑스’의 나라 프랑스도 예외는 아니다. 국적을 불문하고 동양인이라면 거리낌 없이 모욕적 발언을 하거나 경멸의 시선을 던지는 일이 빈번히 발생하는 상황이다. 2015년 1월, 프랑스뿐만 아니라 전 세계를 경악시킨 테러 사건이 파리에서 일어났다. 프랑스의 주간 만평지 <샤를리 엡도 Charlie Hebdo>의 편집실에 아랍계 무장 괴한 2명이 들이닥쳐 총을 난사했다. 만평에서 선지자 무함마드와 이슬람을 모욕했다는 이유로 12명을 사살했다. 이후 표현의 자유를 지지하고 어떤 폭력에도 굴하지 않겠다는 의지를 보이려고 ‘나는 샤를리’ 해시태그(#JeSuisCharlie)를 다는 운동이 한동안 서구인의 SNS를 달궜다. 5년이 흐른 지금에는 프랑스인의 인종 혐오에 대한 저항으로 ‘나는 바이러스가 아니다’ 해시태그(#JeNeSuisPasUnVirus) 달기 운동이 프랑스의 아시아인들 사이에서 번지고 있으니 이런 아이러니가 따로 없다.

‘코로나 바이러스 중국제’

인종 혐오만으로는 모자라 인종 청소까지 실행했던 과거가 있는 독일에서도 소동이 있었다. 진보적 성향의 정론지 평가를 받는 슈피겔지의 2월 1일자 표지가 논란이다. 중국을 상징하는 붉은색 방호복을 입고 가스 마스크를 착용한 채 손에는 붉은색 아이폰을 들고 있는 사람을 표지 사진에 썼는데 ‘코로나 바이러스 중국제 CORONA-VIRUS Made in China’라는 타이틀을 달았다.

슈피겔지의 해당 커버 스토리는 ‘세계화가 치명적인 위협이 되는 때’라는 부제에서 짐작할 수 있듯이 신종 코로나바이러스가 국제 경제에 미치는 영향을 분석한 내용이다. 전 세계적인 분업화를 통해서 지구 자체가 하나의 거대한 공장이 되었는데 그간 공장을 가동하는 힘은 중국의 저렴한 노동력에서 나왔다, 중국에서 발생한 신종 바이러스는 중국뿐만 아니라 세계 경제의 네트워크를 파괴하고 있다는 것이 요지다. 관심을 두고 읽어볼 만한 내용이지만 왜 하필 그런 표제를 달았는가에 대한 의문은 사라지지 않는다. 유럽에서 확산 일로인 중국 혐오에 편승했다는 비판을 피해가기 어렵다. 당연하게도 독일 주재 중국대사관은 슈피겔지의 표지가 “혼란, 상호비방, 심지어는 인종차별을 야기할 수 있으며 표지 자체를 경멸한다”는 날 선 반응을 즉시 내놓았다.

서구인 의식 깊숙이 자리한 중국인 혐오

서구인의 의식 깊은 곳에 자리 잡고 있는 중국인에 대한 혐오는 뿌리가 깊다. 근원은 캘리포니아 골드러쉬와 대륙 횡단 철도 건설로 인해 중국인 노동자가 대거 유입된 19세기 중반의 미국에서 찾아야 한다. 3D업종이라 처음에는 젊고 튼튼한 중국인 노동자를 받아들이는 것에 아무런 문제가 없었다. 금광에서 캐낼 금이 차츰 부족해지자 양질의 일자리를 놓고 유럽의 다른 나라에서 온 백인 노동자와 중국인 노동자 간에 경쟁이 불가피했다. 이미 자리를 잡은 중국인 노동자는 본토에서 처자식을 데려왔고 중국인 인구가 늘면서 미국 사회에 차츰 중국인 커뮤니티가 형성되었다. 그때부터 본격적인 중국인 혐오가 시작되었다. 하찮은 육체노동에 써먹는 존재일 뿐 주류 백인 사회의 일원으로는 절대 받아들일 수 없다는 심리였다.

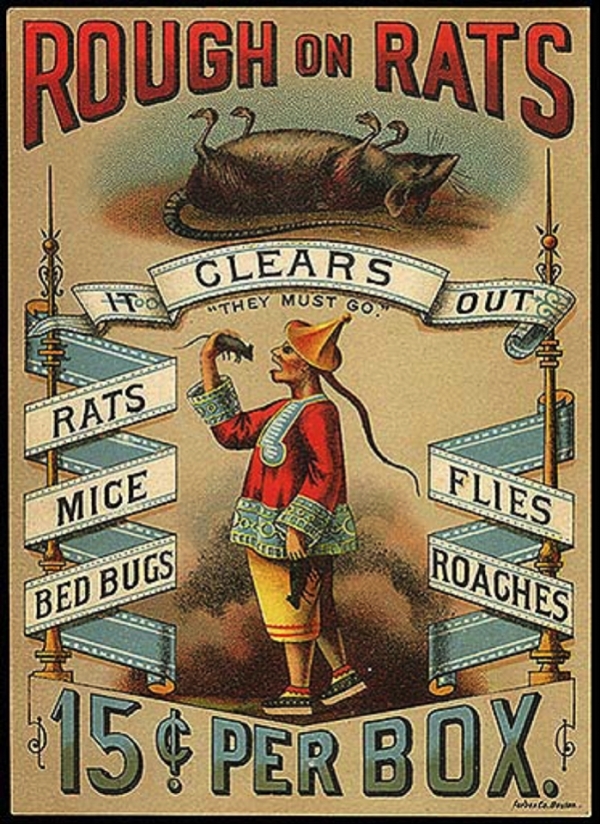

타임지는 최근 ‘신종 바이러스는 오래된 증오심을 불러일으켰다’는 제목의 흥미로운 기사를 실었다. 서구인이 자신들의 문명사회에 동화될 수도, 수용될 수도 없는 중국인이라는 확증편향을 강화하기 위해 동원한 것은 중국인의 식습관과 위생 문제였다. 기사는 당시 미국인들이 어떤 시선으로 중국인을 바라보았는지를 잘 설명해주는 살충제 광고를 소개한다. 쥐, 벼룩, 빈대, 파리, 바퀴벌레를 몽땅 다 잡을 수 있는 살충제인데 광고에는 쥐를 손에 들고 먹으려는 중국인이 그려져 있다. 중국인들이 쥐를 먹어 치우듯이 쥐를 깨끗이 청소할 수 있다는 의미다.

더럽고, 비위생적이며, 야만적인 중국인들은 공존의 대상이 아니라 격리와 박멸의 대상으로 간주되었다. 1871년 미국 LA의 차이나타운을 500여 명이 습격해서 중국인 20명을 목매달아 살해하고 시신을 훼손했던 테러사건은 극심한 혐오가 바탕에 깔려 있어서 벌어진 일이었다. 이런 사회적 분위기 속에서 1882년 체스터 A. 아서 미국 대통령은 중국인 노동자의 이주를 완전히 금지하는 ‘중국인 배척법’에 서명했고 1943년 매그너슨 법이 통과되어 무효가 될 때까지 60여 년간 효력을 발생했다.

혐오가 아닌 협력으로

중국인 혐오와 배척의 역사는 과거에 멈춰 있지 않다. 신종 바이러스가 발생한 원인이 정확히 규명되지 않았음에도 중국인의 식습관과 위생 문제가 직접적인 원인이라고 단정 짓는다. 그렇게 중국인에 대한 혐오는 당연시되고 격리와 배척 또한 정당화된다. 매우 익숙한 장면이다.

지금 중국은 신종 코로나바이러스와 전면전을 벌이고 있다. 국가 전체의 의료 자원과 인력을 총동원하고 있지만 싸움의 끝이 잘 보이지 않는 상황이다. 중국인들도 외부의 혐오스러워하는 시선을 피부로 느끼고 있을 것이다. 어쨌든 중국인들은 외부의 힘을 빌지 않고 국난을 헤쳐나가기로 작심한 것 같다. 스스로 극복하겠다는 의지를 이웃인 우리가 폄하할 이유는 없다. 중국인을 향한 혐오의 역사를 이해했다면 같은 아시아인으로서 협력의 손길을 내밀어야 마땅하다. 이웃 나라에 닥친 재앙과 재난을 대하는 태도는 우리 사회의 수준을 보여준다. ‘남’의 일은 언제든 ‘나’의 일이 될 수 있음을 명심하자. 반대 상황이 되었을 때 ‘우리’의 일이라고 상대방에게 당당히 요구하기 위해서라도 말이다.

인용 : Der Spiegel, Wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird

TIME, A new virus stirs up ancient hatred

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 5. 새로운 걸음, 새로운 풍경

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 4. 언론사 능력 척도는 '단독' 아닌 '임팩트'

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 3. RCEP(알쎕), 한국에 '터보 엔진' 될까

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 2. 매일 50억원 투자하는 빌-멜린다 재단

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 1.인도네시아, 낙후섬을 수도로 택한 이유

- 서울시, 신종 코로나 바이러스에 따른 ‘소상공인 피해’ 최소화

- "코로나바이러스 공포에 치솟는 비트코인 가격" - CNN

- WHO, 우한 코로나바이러스를 공중위생 비상사태로 선포

- [특별기고] 적(敵)은 사람이 아니라 바이러스다

- 경기도, 신종 코로나바이러스 감염증 확진환자 이동경로 밝혀

- [은밀한 호떡집] 2. 산소마스크 착용법

- "코로나바이러스, 글로벌 위기 막는 기회의 창" - WHO

- [기자수첩] 쓰레기 봉투에 강아지를 버리는 사회

- 코로나 바이러스 발생 경보음 울린 의사 사망

- 코로나바이러스 관련 알아야 할 다섯 가지 - BBC

- 日유람선 '다이아몬드 프린세스'에서 도움 청하는 승무원들

- 류지밍(劉智明) 우한병원장, 코로나19에 감염 사망 - 明報

- 日, 부실한 코로나19 대처 각국 비난 쇄도

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 7. 코로나19 그리고 K-헬스

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 8. 전염병이 꺾은 서양의 오만

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 9. 미국과 중국, 대립을 넘어 상생의 모델을 추구해야

- 美 경찰의 인종차별 가혹행위에 분노 항의시위 격화

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 10. 홍콩 국가보안법, 잘 준비된 중국의 한 수

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 11. 한류가 만든 소프트 파워, 스마트 파워로 키워야

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 12. 인종차별에 대한 비판 수용은 세계시민권의 획득