우리 부부는 1958년에 결혼해서 61년을 함께 살고 있다. 그 긴 세월 동안 남편과 떨어져 지낸 것은 고작 2년이 채 안 된다. 결혼 초 남편이 파리에 갔다가 돌아오지 않아 나 혼자 어린 아들을 데리고 11개월을 버틴 것과 노년에 내가 집을 박차고 나가 6개월을 따로 산 것 외에는 줄곧 붙어살고 있다.

작년까지만 해도 허둥지둥 사느라 별생각이 없었는데, 올해 들어 문득 아직도 우리 둘이 같이 살고 있다는 게 신기하게 여겨진다. 주위를 둘러보면 남편 먼저 보내고 혼자된 친구들도 많고, 병들어 아내 구실 못하는 또래도 수두룩하다. 그러니 남편을 위해 하루에 두 끼 차려야 하는 수고를 투정하다가는 뭇매를 맞을지도 모른다. 팔십이 넘도록 여일하게 먹고 자고 일하는 나는 복 받은 인생이 분명하다.

내가 결혼한 남자는 목소리 크고 키 작은 술고래다. 나보다 나이는 여덟 살이나 많지만, 철이 안 들었다. 남자라고는 남동생과 아버지뿐인 친정에서 큰소리 한번 들어본 적 없던 나는 결혼하고 나서 술에 취한 남편이 꽥꽥 내지르는 소리에 그만 기겁했다. ‘내가 무엇에 홀렸던가? 아니면 결혼이란 원래 이런 건가?’ 누구에게 묻고 싶어도 주위에는 의논할 상대가 없었다. 부모님은 노심초사하실 게 당연하고, 언니한테는 말해봤자 오금이나 박힐 테고, 친구에겐 창피해서 말도 꺼낼 수 없었다.

유일하게 나의 오른팔이 되어 주신 분은 결혼 초 새 며느리를 보려고 시골에서 올라오신 시어머니였다.

“쟤가 원래 심성은 착한데 성질이 지랄 같으니, 네가 잘 참고 살아줘야겠다.”

나는 그 말을 평생 마음에 깊이 새기고 어려울 때마다 길잡이로 삼았다. 어차피 물릴 수도 없는 상황, 피할 수도 없으니 받아들여야지 어쩌겠나.

내가 제일 먼저 한 일은 다정다감한 내 아버지와 남편을 비교하는 비생산적인 일을 그만둔 것이다. 웬만한 일은 트집 잡지 않고 그냥 지켜보기로 마음먹었는데, 이렇게 말하면 내가 온갖 어려움을 꿋꿋이 이겨내고 지혜롭게 산 줄 알겠지만, 나라고 부처님 가운데 토막이겠나? 사실 회한이 더 많다.

우리는 결혼하고 5년 만에 신촌 기찻길 옆 무허가 집을 사서 이사했다. 당연히 주소도 없고 등기부에 오르지도 못한 터지만 집으로서 구색은 갖추고 있었다. 방 둘에 부엌이 있고, 손바닥만 한 마당에는 뒷간과 수도가 있었다. 언제 헐릴지 모르는 주소 없는 이 집을 사게 된 데는 나름 절박한 사연이 있었다.

연탄 때는 집이 거의 없는 지금도 이름만은 기억하는 사람이 있으려나? 그 유명한 ‘삼표’ 연탄 공장이 신촌 로터리에서 지금의 서강로 왼편 기찻길 옆에 시커먼 몰골로 서 있었다. 하루에 두 번 화물차가 연탄 가루를 가득 싣고 와 공장에 쏟으면 그 일대는 앞이 안 보일 정도가 되었다. 그 공장 담에 바짝 붙어 양옥집이 두 채 있었는데, 그 한 채에 우리가 전세를 든 것이다.

내가 좀 더 똑똑했다면 집을 계약할 때 턱없이 싼 전세금을 의심해봤을 것이다. 비쩍 마른 주인 남자의 창백한 얼굴도 그냥 넘길 일은 아니었다. 하지만 제대로 된 현관과 화장실, 거기에 방도 둘이나 있고, 반듯한 마당에 수도랑 빨랫줄까지 있으니, 그간의 허접한 곁방살이로 잔뜩 위축된 내 눈에는 그 뻔한 사실이 들어오지 않았다. 결국 그곳에서 산 지 6개월 만에 우리 집 두 남자는 결핵에 걸렸다. 이것이 허둥지둥 전셋돈을 빼 무허가 집을 사게 된 연유다.

나에게는 친정아버지로부터 물려받은 손재주가 있다. 페인트칠은 말할 것도 없고, 연탄 아궁이나 부뚜막 수리, 도배와 장판 까는 일까지 기술자 못지않게 잘 해낸다. 이사하자마자 나는 물 새는 낡은 기와를 새 기와로 바꾸려다가 안방을 확장했고, 내친김에 방을 하나 더 늘렸다. 원래 헌 집에 손을 대면 공사가 커지기 마련이다. 이제 내가 잘하는 도배 장판만 하면 되었다.

그래서 하루 날 잡아 아들을 친정에 맡기고 남편에게 도움을 청했다. 그런데 바쁜 일이 있다고 휭하니 나가 버렸다. 내로라하는 도배 장인도 천장을 바를 때는 맞잡아 주는 사람이 없으면 풀 바른 벽지를 뒤집어쓰기에 십상이다. 할 수 없이 아침 일찍 혼자 도배를 시작했는데 한나절이 다 가도록 끝이 보이지 않았다. 벽지만 발랐는데도 녹초가 된 나는 천장을 남겨두고 이제나저제나 남편 오기만 눈 빠지게 기다렸다.

그런데 고주망태가 된 남편이 친구 한 명을 옆에 끼고 호기롭게 “마누라!”를 외치며 자정 넘어 들어왔다. 두 사람은 신발을 벗어 던지고 새로 만든 방으로 들어가더니 안주를 달라고 소리쳤다. ‘여기가 술집인 줄 아느냐?’ 대들고 싶었지만, 친구 앞에서 남편의 알량한 체면을 세워주려고 나는 개다리소반에 주섬주섬 반찬 나부랭이를 올려 내갔다.

술꾼들을 유심히 보면 각자 나름의 스타일이 있다. 평소 얌전했던 사람은 술 마시면 개차반이 되기에 십상이다. 옆에 앉은 사람 뒤통수를 괜히 말끝마다 손바닥으로 때리는가 하면, 이마로 식탁을 찍으며 징징 울기도 하고, 아무 데나 누워 자는 버릇을 가진 이도 있다. 누구는 우리 집에서 술 마시고 집으로 가다가 밤새도록 기찻길 철로를 베고 자 술꾼들 사이에 전설로 남았다. 내 남편은 자타가 공인하는 ‘투사형’이다. 목소리 큰 장점을 최대한 살려서 좌중을 압도해버리고 술도 고래처럼 마신다.

그날 밤 남편과 친구는 안주인이 뭘 하는지는 안중에도 없고, 죽었다 살아 돌아온 친구라도 만난 양 서로 얼싸안고 얼굴을 비벼대며 좋아 죽겠다고 난리였다. 짜증이 난 나는 천장 도배는 포기하고 대신 장판을 바르기로 했다. “엄마야! 물 좀 줘” “엄마야! 이불 가져와!” 한참을 그렇게 일을 방해하더니 새벽녘이 돼서야 그 방은 조용해졌다. 그 와중에 나는 장판을 다 발랐다. 그 후에 천장 도배를 했는지 안 했는지는 기억에 없다.

그날로부터 61년이 흐른 지금까지도 남편은 나를 ‘엄마야!’ 하고 부른다. 젊어서는 아이들의 엄마라는 명분이 있었지만, 둘만 달랑 남은 지금, 나는 말 그대로 그에게 엄마 노릇을 하고 있다. 사사건건 엄마를 외쳐대며 묻고 또 묻는 늙은 아이를 보며 이 또한 복 받은 인생이라 믿고자 한다.

- [발행인 칼럼] 2020년, 우리 사회에 필요한 한가지 생각

- [백선기의 세상읽기] 15. 우리나라 최초 간호사는 장애인이었다

- [로컬에서 온 편지] 7. 청년을 환대하는 지역, 지역을 살리는 청년

- [알면 the 이로운 금융] 12. 치매를 대비하기 위한 금융상품 길라잡이

- [손종수의 생각의 풍경] 화점(花點)의 비밀-우리의 바둑은 꽃 피고 새가 노래하는 낙원

- [과학하는 여자들의 글로벌이야기] 8. 서양은 성에 개방적이다? 의견 존중이 먼저!

- [편집장 레터] "한 거 없이 한 해가 갔다고요? 그럴리가요."

- [김정호의 글로벌 뷰파인더] 4. 언론사 능력 척도는 '단독' 아닌 '임팩트'

- [알면 the 이로운 건강] 25. 건강한 연말나기를 위한 주치의 편지

- [알면 the 이로운 역사] ⑬3·1운동은 왜 평화운동인가

- [은밀한 호떡집] 1. 고마운 편지

- 제주사경센터, ‘소셜 부스터 3기’ 참여기업 모집

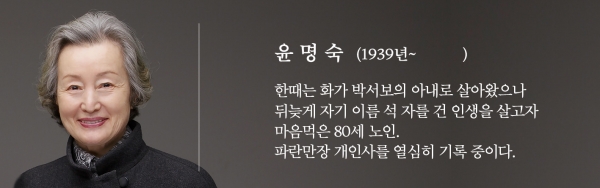

- [윤명숙의 화톳불 옆 소소담담] 10 마지막회. 버드나무 아래 소년